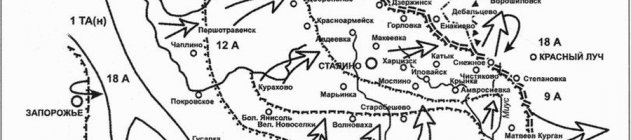

Военные действия

Оккупация Сталино 1941–43 устами очевидцев. Часть 1. «Отступали наши — безвластие было…» - «Военное обозрение»

На протяжении длительного времени при характеристике событий периода нацистской оккупации советские исследователи главное свое внимание сосредотачивали на достаточно ограниченном круге сюжетов, которые удачно вписывались в официальный историко-партийный дискурс со свойственными ему героизацией Сопротивления и акцентированием внимания на преступлениях нацистов. Однозначной представлялась и реакция местного населения — ненависть к оккупантам и демонстрируемая им преданность Советской власти. Однако процессы деидеологизации украинской исторической науки, доступ специалистов к закрытым, недоступным ранее источникам, зарождение в Украине в 90-х годах XX столетия историко-антропологического подхода при характеристике событий Второй мировой войны позволяют поставить вопросы и относительно иных аспектов оккупационной действительности. Они требуют как новой интерпретации уже известных исторических источников, рассмотрения их в контексте исторических событий того времени, так и привлечения новых, в том числе и источников устной истории.

Мы начинаем публикацию отрывков из книги Д. Н. Титаренко и Т. Пентера «Опыт нацистской оккупации в Донбассе: свидетельствуют очевидцы». Авторы собрали и систематизировали материалы интервью, проведенных с людьми, пережившими нацистскую оккупацию на территории Донбасса. Акцент сделан на характерных чертах повседневной жизни простого человека в период войны, стратегиях выживания, особенностях взаимоотношений с оккупантами, проблемах восприятия военного опыта.

Определенное представление о морально-психологическом состоянии, настроениях, поведении населения, социокультурных, экономических и политических процессах в условиях нацистской оккупации дают материалы устной истории, в частности около 60 интервью, проведенных в течение 2001-2011 гг. авторами на территории Донбасса. Поиск респондентов осуществлялся в рамках различных исследовательских проектов, связанных с войной и послевоенным периодом на территории Донбасса, в которых принимали участие авторы.

Следует отметить, что в Украине устная история стала полем академических исследований относительно недавно, и в фокусе большинства устноисторических исследований, проводимых украинскими либо зарубежными исследователями на территории Украины и связанных с Второй мировой войной, находятся остарбайтеры и пережившие Холокост.

К сожалению, хронологическая дистанция, отделяющая нас от событий того времени, связанный с этим уход из жизни подавляющего большинства свидетелей оккупации, трудоемкость не только поиска респондентов, но и транскрибирования интервью (в некоторых случаях продолжительность расшифровки аудиозаписи одного интервью составляла 35-40 часов) дали возможность на сегодняшний момент сформировать относительно небольшой комплекс устных свидетельств, которые, тем не менее, дают определенное представление об особенностях восприятия опыта военной и, в частности, оккупационной повседневности жителями Донбасса.

Проведенные с очевидцами оккупации интервью в основном отражают процесс восприятия определенных исторических событий с перспективы сегодняшнего дня и доступных на сегодняшний момент источников. Следует при этом отметить, что вплоть до распада Советского Союза в официальной политике памяти при характеристике событий периода оккупации доминировали героизация, а зачастую преувеличение и мифологизация подпольнопартизанского движения. В то же время иные аспекты и опыты, относящиеся к Холокосту, коллаборации с нацистами, принудительному труду советских граждан, практикам взаимоотношений с оккупантами рассматривались в качестве маргинальных и были практически исключены из общественных дискуссий и коллективной культуры памяти.

«Отступали наши — безвластие было…»

[...] Война уже началась. Институты эвакуируются, а я домой раньше уехал. Платное обучение, семья бедная, платить нечем. [...] Можно было устроиться на работу где-то — кочегаром или истопником. Но как-то не сообразил. И дома. Дома поступил на роботу. Отец устроил, на железной дороге работал. Устроил меня диспетчером. Какой из меня диспетчер? Ну работал. Л взяли с умыслом. Переводят меня слесарем. Не пошел я на работу. А была же трудовая повинность до войны. 4-25. Статья такая. 4 месяца но 25 процентов высчитывают. Или высчитывают, или мне оставляют.

[...] Когда я работал диспетчером — копали окопы. А я, дурак, возьми и скажи: «А если бомбы будут бросать, эти окопы не спасут». А как так на меня — были ж там всякие патриоты. Я замолчал. Ну оно ж естественно, если бомба попадет в окоп, то не спасешься. А если нет, то и без окопа ты останешься живой. Вот такие подробности. Ну а война идет, солдаты нужны. И нас, таких как я молодежь всех освобождают. Говорят — нас выпустят, нас выпустят, садить не будут. Ну что, пришел я домой, в Снежное, 2 суток я шел пешком. [Отпускали] не всех. Наверное, вот таких как я. Реальных. А там какие были политические, воры там. Насчет этих двух заключенных на шахте 19 [респондент, очевидно, имеет в виду место захоронения жертв сталинских репрессий в Сталино, так называемое «Рутченковское поле»]. Рассказывают, когда немцы пришли, там какой-то ров был и трупы лежали, облитые известью. И немцы приводили: «Смотрите, мы только пришли. Это не наши злодеяния, это злодеяния коммунистов». Заключенных не стали вывозить. В яму, в ров. «Это не мы, смотрите, чтобы на нас не сваливали», — это рассказывали мне жители, которых уже нет в живых. [...] Нас отдельно, конечно, держали от воров. Но нас отпустили. И ничего не дали — ни кусочка хлеба. За ворота выпустили. Пришлось просить на вокзале. Ну а потом что. Живу дома у родителей. Пришли немцы. [...]

Афанасенко Алексей Иванович

***

[...] Родители мои до войны жили так, жены не работали, отец работал на предприятии, в депо «Восток», он мастером был по ремонту паровозов. Когда началась эвакуация, пришел отец домой, чтобы всю семью забрать, а в то время, в 1940 году родился брат, ему был год и он болел. Здесь была и бабушка. Куда ты будешь забирать, дите такое больное? Мать сказала: «Возьми Виктора». — Он говорит: «Раз вы здесь остаетесь, так оставайтесь здесь все». Он эвакуировался один, а он был член партии. А тут пошли и угрозы, знаете, есть разные люди. [...]

Б. Виктор Федорович

***

[...] До оккупации у меня отец рабочий был, работал на металлургическом заводе. А мама домохозяйка была. Раньше у нас не было, что женщина работала. У меня был брат. Я с 27-го года, а брат был с 30-го. Вот и все. Жили мы очень-очень скромно. [...] У нас не за что было эвакуироваться как таковое. Потому что получили какой-то расчет, какие-то [деньги]. [...] Куда с нами ехать, мы бы и не доехали никуда? [Эвакуировались люди], которые были состоятельные и которые имели доступ к транспорту. [...]

Валентина Ивановна

***

[...] А шахта — шахта работала, как вам сказать, в режиме повышенной добычи. И все время ни одной минуты свободной никто не имел. Все работали, и строго-настрого… Даже если опоздаешь, все, судили. Прогуляешь — это вообще было страшное дело. Все должны были работать. И уголь отгружали, пока была возможность. Потом не стало возможности, составы не поступали — уголь начали выгружать на землю. Прямо добывали — и над путями, прямо с платформы грузили и высыпали его с путей. Вот даже у меня еще отметина, рана. {Показывает поврежденный мизинец на руке). [...] Лопатами разгружали, и сосед парень как рубанул — и перерубил палец. Эта отметина. Мы разгружали пацанами. Все ходили, школьники, всех посылали. Здесь столько уже угля было, некуда [девать]. Понад путями почти что до самой Чулковки — все засыпали углем по обе стороны. Вот если смотреть: «6-Красная» и там Чулковка, потом «9-Капитальная» и пошло дальше. Все засыпано углем. Значит, построили эстакаду и начали лентой, значит, выдавать уголь сюда на поселок. Там пустырь был большой — начали засыпать его углем. Засыпали уже и его. Уже некуда давать, уже немец вот подошел, уже немцы подошли вплотную. И до последнего дня, пока не взорвали шахту, добывали уголь и складировали его сюда. Все время. Отец мой работал в шахте в это время забойщиком, добывали очень много угля, хороший, коксующийся уголь был. Ну что там еще… Ну, уже угля очень много. Но вот непонятно мне одно до сих нор: зачем столько добывать? Уже вот немец подошел, уже где-то 20-30 километров ог нас — и мы все добывали и складировали уголь. Ну, уже когда подошел, наши отступили, через 2-3 дня, когда наши отступили, через 2-3 дня пришли немцы. Но перед этим, в последний день, вот когда взрывали шахту, значит, еще. [...] Ну немец где-то километрах в 25-30 может, был. И пришли взрывать шахту. Приехала команда минеров, заминировали. Там народ выбежал, там бежали все туда, на шахту: «Не дадим взорвать. Мы чем будем [жить], сами уйдете, а мы чем будем, голодные будем, что ли? Чем жить будем? Мы не дадим». Такая паника была, что не давали взрывать шахту. Ну, там оцепление было, всех выгнали, шахту взорвали и через 2 дня пришли немцы. Ну взорвали что? Взорвали на «6-Красная» только один копер. И все. Копер взорвали и все. И оно все село. [...] Значит, работать нельзя. Там надо было разобрать все и построить новый копер. Ствол остался целым, нетронутым. Только поверхность взорвали. А две шахты — там они старые еще, дореволюционные — «Четвертая» и «Пятая», на «6-Красная» — два ствола. А эта шахта была в 30-м году построена. А те еще в 1904-м и 1905-м году — четвертый и пятый ствол. И остались -они как вентиляционные были. Они остались. [...]

Деменков Виктор Григорьевич

***

[...] Нам никто ничего не объявлял. Никто ничего. А эвакуация производилась выборочно. Вот вы знаете как сейчас — в магазине что-то выбросили по своим. [...] Значит, я так считаю, брали так, кто сказал. Может кто-то работал в райкоме, кто-то работал на базе, может кто-то врач, кто-то адвокат. Ну вот они в основном, их же тысячи остались. [...] Но вот из разговоров из всех, меньшая часть эвакуировалась [евреев]. В основном люди не успели. Некоторые, я так думаю, некоторые не поверили в жестокость, некоторые не смогли бросить старых родителей. Некоторые может и хотели уехать, но не было возможности. Все было ограничено, вывозили в основном оборудование фабрик и заводов, что можно было. А остальное что — подлежало уничтожению. В общем, оставили нас голых и босых. [...]

Ефремов Владимир Сергеевич

***

[...] Эвакуация, как у нас такая, если и была, она незначительная была. В основном вопрос был об эвакуации заводов. Оборудования, потому что этому каждому понятно: готовое вывезти в Сибирь, Урал — это не то, что новое строить. Понимаете? Так что я думаю, такого не было, чтоб эвакуируйтесь, чтобы у вас на вокзалах теплушки, поезда. Может тот, кто ближе к власти — тот, может быть, успел. А основная масса нет. [...] Может быть еще знаешь что? У нас оседлый [народ]. Они еще б, если им и предложили, я не знаю, как они бы это восприняли. Понимаете? А потом я вам скажу. Здесь перевалка страшная была. С Одессы сколько евреев через Мариуполь прошло. [...] Да, прошло. И часть их осталась тут, в Агробазе [поселок под Мариуполем, место массового уничтожения еврейского населения города]. Тут их тормознули в гетто это. Уже они попали, немцы пришли. Так что ой-ой-ой. [...] Оборудование — да. И надо уже учесть то, что на Ильича до войны была получена броневая сталь. Высшего класса. Вот оборудование, ну печь мартеновскую, понятно. Но специалисты, технологи — их, конечно, эвакуировали со всем добром, с технической документацией. Ну и частично — сколько успели, столько и вывезли. [...] Вы знаете, мартен был закозлен [термин означает охлаждение плавильной печи с расплавленной массой, выведение ее из строя]. [...] Люди еще не могли понять — как они будут при немцах, как они будут работать на том же заводе или на этих же печах. Мне кажется, у них и мысли такой не было, не было [как жить при немцах]. Жгли все. Что могли, взрывали наши при отходе. Элеваторы, зерно. Мы выжили благодаря тому, что пшеница горелая, вы знаете, зерно, размалывали. Ее и есть то нельзя, но вот это вот. Вот на станции Карань там элеваторы были. Вот таким образом. Так что я думаю, настроения такого у людей не было, чтобы «а что мы будем делать?» [... ]

Зайковский Виктор Иванович

***

[...] Мы всегда, ну ходили мы в парк Якусевича [центральный парк в Константинова, назван в честь А.Ф. Якусевича, председателя Константиновского ревкома] в начале войны. Ходили в парк — пришли в парк, дети маленькие. Сколько нам было — 10 лет. Пришли туда — а людей нет. Парк пустой. Мы ж не понимаем, пришли домой — мужчины бегают, бегают. А по радио — война. Ну а мы давай говорить: война, как немцев бить — ну это все из книг, книжек. Ну а когда наши уходили — а немцы, вот мы говорили сегодня с ней (о сидящей рядом подруге), что немцы не приходили еще 8 дней. Они просто не успевали. Вы понимаете, вот такая была армия — как-то ну вот я и думаю, то ли пропаганда была — ну как-то, бедность, брючки эти. Они ушли — грабили это же все. [...] Ну я же вам рассказываю — что они (отступающие красноармейцы) уходили в обмотках. И бедные такие — даже мне кажется они голодные, эти брючки никакие. Ну как-то, оно мне кажется, она (Красная Армия) была какая-то бедная слишком. И когда они уходили, так ходили мы на элеваторы — пшеницу крали, заводы брали. Я что брала чернильницы и вот эти вот книжечки. Макуху еще. А другие мои сверстники — пуговички в магазине. В общем, кто что. Мы еще не соображали. Это потом. [...] Мы как-то еще не соображали, что нужно для жизни. А мы так, чтобы для красоты: пуговиц у нас не было до войны. Ну бедно люди жили. По сумкам хлеб давали. Все ж в Германию отправляли. Сумки, помнишь (обращаясь к подруге), моя мать возила. Ну а потом мы смотрим — едут разведчики. Самолеты там летали — и ни одного не сбили. Ну вот как-то бедно, бедная наша армия была. [...]

К. Нина Демьяновна

***

[...] Потом вдруг в один день — пусто в городе. Никого. Ни милиции, ни полиции. Никого. И начался грабеж. [...] 10 дней продолжалось. Я сам свидетель. Значит, мимо нашего дома мужики семеновские [имеется ввиду поселок Семеновка], пацаны постарше видно — с театра видно шли. Парики на себя понадевали — оно им надо? Латы бутафорские — они же из папье-маше. (Смеется). Копья — ну они же с навершниками были, серебрянкой покрашены — красивые такие. Мечи бутафорские несли. Ну, всякую гадость. Ну кто побыстрей был — поспороли бархат с кресел, занавес по-моему содрали. А так ходили по магазинам, которые были, остались. Кондитерскую фабрику тащили — там на кондитерской фабрике. [...] Хлебозавод рядом довоенный — первый, гак он назывался. И сейчас по-моему первый. С магазинов тащили. Люди тащили по интересному. Некоторые хватали все подряд. [...] Нужно, не нужно. А некоторые знали. Папиросами и махоркой довоенной торговали до 43-го года. (Смеется). В 41-м-42-м году. До освобождения. Представляете? Ну помню как ящики — огромные фанерные ящики. И там лежали пачки папирос и пачки этой махорки.

Ну все эго растащили. А на кондитерской фабрике — ну это уже говорили, по слухам земля полнится. Что там несколько человек в патоке утонуло. Слыхали? [...] Я тоже не брешу. Ну толпа. А там была яма бетонированная — в ней патока была. [...] И оттуда черпали ведрами. Собралась толпа и кто-то толканул — туда упал. И не вытащишь. [...] Хуже, чем болото. Сколько их было, упавших туда — я не знаю уже. И это 10 дней было. Пытались оставшиеся красноармейцы, которые пробегали по городу, на Красный Луч. Они с пулеметами некоторые были — с винтовками все были. Пытались некоторые остановить, пытались что-то сделать. Но ничего не получилось. [...] Ну мы проснулись утром, пацаны, пойти в комендатуру — а ее нема. А потом узнали, что пи обкома нет, ни КГБ нет — никого нет. Ни МВД, никого. И 10 дней город так существовал в взвешенном состоянии — до 20-го числа. [...] Немцы вошли очень тихо. Потому что какую-то нашу дивизию шахтерскую — их же было 3. Проваловская [383-я стрелковая дивизия, сформированная в августе-сентябре 1943 года в основном из шахтеров Донбасса. Первым командиром был назначен полковник К.И. Провалов] просуществовала долго — я не помню номера двух дивизий, а одна дивизия была дислоцирована в Еленовских карьерах, в Докучаевске. И ее там разложили. Ну потому что ребята необученные — вооружение было, конечно, не с голыми руками. И они разбежались. [...] В городе перед приходом немцев, в это безвременье — люди между собой, слухи ходят. Сарафанное радио работает. [...]

Крицын Олег Демьянович

***

[...] Когда немцы уже наступали, говорю откровенно, честно, приходит ко мне начальник, а мы в то время шахту уже подрывали, бурили шурфы, и говорит: «Бери, паря, белье, ложку, кружку, сейчас подъедет двуколка, заберет нас». Приехала повозка на двух колесах, мы сели и приехали на железнодорожный вокзал. Там уже было все наше начальство. Мы сели и поехали в Мариуполь. Доехали к вечеру, а там как стали бомбить. К утру все собрались, пришли в село Ялту. Он был вроде как завхоз, а я его помощник. Мы там копали окопы и все, что нужно в военных целях. Потом, когда начали бомбить, начальство большое село в машины и уехало. А нас пошло целое море людей. Аж страшно стало. Начальник второго участка Усак мне говорит: «Пойдем, Николай, не дорогами, а прямо». Пришли в Мариуполь, а тут идет пустой поезд, порожняк, с такими вагонами, в которых уголь возят. Туда набилось много народа, мы доехали, уже не помню, куда, нас разгрузили. Все разошлись кто-куда. Мы пришли домой. Только пришли, на второй день в ночь заняли немцы город. [...]

Кубышко Николай Сергеевич

***

[...] Поступил учеником слесаря на ртутный завод, проработал я там, не помню сколько, а потом в октябре месяце послали на окопы, копать противотанковые рвы, это за Донецком, станция Кураховка, Кураховская ГРЭС, там мы копали. Тогда начались частые налеты, бомбили и нас распустили по домам. Шли пешком оттуда домой, пришли в Горловку, все производства стояли, Ртутный комбинат, который посылал меня на окопы, уже нет, все эвакуировались. Я пришел, ни хлеба, ничего нет. А там я, когда шел полями, стояли и помидоры, картошка, не убраны. Я пришел, у меня ноги распухли, особенно левое колено, я поболел, а потом пошел собирать по полям, что осталось, все уже было приморожено. Буряк оставался, и я приносил домой, мы варили. А потом ходили менять, какая одежда была, мне брат подарил костюм, он на Сахалине жил, приезжал в отпуск и подарил костюм. Я этот костюм понес в Днепропетровскую область, пешком, шестнадцать лет мне было. Ведро кукурузы выменял за пиджак. А брюки никто не взял. А тогда начал ходить по полям, там оставались скирды не обмолоченные, молотил зерно, это Никитовка, Зайцево, под Артемовском. И один раз пришел туда, а там немцы солдаты, взяли нас, я был и две женщины. Привели в штаб, в селе Зайцево под Артемовском. Они спросили: «Откуда?»- Я сказал, что из Никитовского комбината. — Они сказали: «Идите в Артемовск, а домой не идите, пока мы не займем вашу территорию». Уже вечерело, мы пошли, я старался перейти, шли по селу, в переулок только поверну, а там везде солдаты сидят и возвращают. Пришли в какое-то село под Артемовском, там переночевали, а утром нас хозяйка подняла, говорит: «Идите через балку». Мы через балку пошли, вышли на дорогу и я пришел в Никитовку. Пришел в Никитовку, там встретил командира, он говорит: «Вы откуда идете?» -Я говорю: «Ходили зерно молотили, а потом забрали немцы». — Он говорит: «А где вы живете?» — Я говорю: «На Ртутном комбинате». — А он, лейтенант, ко без формы был, в телогрейке, говорит: «Там наши люди встретят вас, скажите, что я разрешил». И мы пошли и стали выходить из поселка, сейчас Бессарабка называется, там пустыри были, несколько домов, вышел солдат, я сказал, что идем домой, пришел домой. Тогда уже дома зерно крутили, крупу делали, муку.

[...] Мне было тогда, это был уже 1941 год и осень, говорят мужчины, что надо идти в военкомат и в армию. Иван1, и другие собрали сумки и я матери говорю, собери и мне сумку. [...] Пошел я с ним, идем, когда идешь в Никитовку, здесь какая-то база была, обнесена забором. Тоже двери все параспаханы были и мы пошли через эту базу. И мы пошли через нее. Когда смотрим, такие баки, как молочные тянутся. Оказывается там клей резиновый и камеры, чтобы делать галоши делать. И то мы шли и зашли в цех, склады большие. Смотрю, а я же учил горные машины, там зубки и цепи, тогда комбайнов еще не было, а были машины угольные, вот это только оставалось, а так все было растянуто. И мы перешли через них, через пути, там был старый вокзал, это новый вокзал. И мы пришли, там много мужчин стояло. И говорят, вот нас вызвали в военкомат, мы сдали военные билеты, нам сказали утром прийти. Утром пришли, наши билеты порваны лежат и никого нет. Сказали, идите в Никитовку, пришли в Никитовку и сидели, и я с ними сидел. Потом кто-то сказал, ближний военкомат в Артемовске. Пошли в Артемовск. Дорога Артемовск-Горловка, идем, смотрим кто-то едет на лошади, в телогрейке, оказалось, что лейтенант. «Вы куда это идете?», -спрашивает, а нас много идет. А он говорит: «Ближний военкомат в Ворошиловграде, возвращайтесь». И мы так вернулись, опять таким же путем через базу, пришли домой, вещи выложили на этом все и закончилось. А еще товарищей я встречал после войны, мы учились вместе, они говорят: «Мы ходили в Ворошиловград, пришли, а они говорят, идите ребята домой, что вам тут делать». Ну пацаны, по шестнадцать лет. [...]

Л. Николай Федорович

***

[...] И мы начали эвакуироваться. Бомбежка началась. Бомбили нас — там был склад. Бомбежка началась на этот склад. А я каталась на калиточке. На калиточке меня мальчик катал. «Идем листовки ловить». — А я говорю: «Это не листовки, а бомбы». Как-то сообразила, что это бомбы. И он побежал по улице, а я заскакиваю в квартиру, говорю: «Мама, бомбы!» Не успела «бомбы» сказать, как уже разорвалась. Крышу снесло. Попала бомба через один дом от нас.

И у нас крышу снесло, ну там суматоха началась, в этом доме погибло 9 человек, вся семья. Там молодожены, как раз только поженились. Погибли все. И в это время приезжает папа. Папу не забрали на фронт, у него уже года вышли. А брат ушел на фронт, а папа остался с нами. Он работал здесь еще на фабрике-кухне. Уже после шахты. Шахты позакрывали, уже повывозили все. А он там остался. Приезжает, папа привозит бричку — эвакуироваться. Ну мы погрузили, бегом-бегом, что там необходимо — бегом, бегом. Уже бомбежка, считай, что немцы вот-вот придут. Погрузились на эту бричку, поехали. Нас пять семей выехало. И на Алчевке — там степь была, сейчас там поселок полностью, а там была раньше степь. И около степи этой нас окружили немецкие танки. И нам уже было деться некуда, дом наш разбитый. Нам даже некуда было ехать. Вернуться нам было уже некуда, и мы поехали на базар, на поселок. Там была девушка брата нашего, мы к ней приехали. Она нас поместила у себя, неделю подержала, потом мы нашли этот дом и переехали сюда. Там были ставни, дом пустой [...] дом был брошенный. [...] В этом доме мы до сих пор живем. [...] В этот дом вернулись [хозяева], но им дали другую квартиру, уже наши, советские. Нас когда освободили, они вернулись, они были на Урале, эвакуированные. Ну они вернулись, но нас не выгнали. Так как тут подполье было, тут все в этом доме, в нашем было организовано подполье. А нас никуда не выгнали, а им дали другую квартиру. [...]

Митина Роза Никитична

***

[...] Шахта не работала. «Лидиевка». Наши взорвали ее. [...] Что врагу не оставлять ничего. [...] Уже Киев взяли. Здесь уже народ, как говорится, был [готов]. А тут уже радио передало, что немец под Ростовом. Мы оказались в кольце. А тут уже начали взрывать шахту. Люди сначала не давали. [...]Ну, были тут такие, как это. Их сразу забрало НКВД и увезли. В общем, их никуда не увезли, их тут на Одиннадцатом [ Поселок в Кировском районе Сталино] и расстреляли. [...] Вот здесь сейчас Текстильщик2. Там был аэродром. И там за аэродромом сразу [...]. Там учебный аэродром был.[...] Их человек 6 было всего. [...] Их фамилии помнил, а сейчас уже забыл. На третьем жили, как их Саковичи. Саковичей помню. Саковичи. Но они что протестовали. [...] Они не давали взрывать, что, мол, вы все отступите, а нам работать нужно где-то, чтобы же зарабатывать хлеба. Ну вот за это их забрали — человек 6, да — и расстреляли там. Это в 41-м году, перед приходом. [...] Мы пацанами были, мы все знали, все на свете. Их забрали, повезли. А мы следом бегали. Толик Савушкин, я бегал, Володька Андреев. И туда. Ведь у нас-то транспорт какой был? За ними приехала пара лошадей. Не на машине. Пара лошадей с крестом, как санитарные. Их туда посадили, сели и повезли. А мы за ними. [...] А какой суд, какое следствие, когда уже тут полностью все было, все эвакуировалось, ну попроще сказать, все удрали? [Руководство шахты] эвакуировались раньше. Раньше всех они эвакуировались! Судя по Карпову — Карпов был здесь начальником шахты. Новиков был помощником начальника шахты. Они эвакуировались еще… Иван, как его, все забываю, Матвеевич… Они эвакуировались все где-то за месяц раньше. [...] Уже их не было, а шахта еще работала. [...] Только шахту взорвали, на третий день немцы зашли уже. [...]

М. Алексей Михайлович

***

[...] Я помню эти времена, мне они так в душу влезли, когда отступали наши войска. Я понимаю, что тогда наша Родина была еще слаба, от тридцать третьего года что там прошло до сорокового года? Сам мир построить и государство было нельзя. И правительство чувствовало, что бессильно в этом деле, что нет того оружия, нет того, как бы это сказать, мощи, чтобы защитить себя. И отступали. Я смотрел. Что мне тогда было — десять, одиннадцатый год. Вот, я смотрел, как гнали стада скота, быки. Ну, я бы сказал, что это был племенной фонд, поэтому его угоняли. Коровы такие вот, большие, ну как тракторы величиной. Нас, вызывали, наших родителей, ну там луг у нас был. Они останавливались, чтобы отдохнуть, и звали людей, чтобы они доили коров. Потому что они болеют, недоенные, у них вымя распиралося. По два ведра молока одна корова давала. Это семенной был фонд. Смотреть было жалко, такое гнетущее состояние было у нас, что вот уходят — все. Ну, свиней гнали тоже породистых, таких. Здоровые, по полтора метра длиной, толстые такие, мощные. Ну самый фонд семенной. И чувствовалось как-то, что все это уходит от нас, что мы остаемся как бы брошенные. Ну незадолго после всего этого — не знаю, куда оно дошло, куда угналось — подошел фронт к нам. А в двенадцати километрах вверх от нашего хутора -КураховГРЭС. И КураховГРЭС оставили там защищать. Ну, пока ее там взорвут или что-то еще. Я в этом не в курсе дела, еще был пацан. Ну я знаю, что еще до того, как подошли немцы, у нас квартировал один лейтенант. Я фамилию не помню, хороший человек он был, и он там остался защищать. Сколько их там — или двадцать восемь человек оставалось? [...] И начался бой. Наш хутор три раза переходил из рук в руки. Это наши располагались [возле] села Анновка, там на бугру. Это когда-то текла у нас река — Сухие Ялы. И как бы берег видно был. Там уже дальше бугор и песчаная гряда, и там уже дальше села Успеновка, Анновка, а между ними на бугру мельница стояла ветряная. И вот они там расположились, защищались. Вот эта группа защищалась. И немцы как-то подошли. Немцы подошли как-то с подвохом, вроде в обход. Ведь должны они были с запада, а они с запада-востока, или с востока, короче говоря, от леса к нам подошли. Ну, завязалися бои. Ну как, день. На второй день, я вот помню, сидел я у окна. Мама как-то подушкой закрыла окно, что на луг туда, на Анновку выходило, а я сидел, смотрел. И вот что я увидел в окно. Что вот через луг — ну, там река — она на лето высыхала. Раньше она, когда было половодье, разливалась на весь луг — полтора километра. И у нас сообщения с теми селами не было. А было, что она на лето сливалась и ручеек такой — метров 6-8 всего-навсего протекал. И я — смотрю через луї’ что-то шевелится. Ага. А наши ребята, что защищались, солдаты, они как-то цепью через луг бочком ползли, друг от друга метров по шесть — по восемь. Ну, оно с окна видно. Ну я не в курсе был в этом деле и смотрю, что это наши солдаты ползут, наступают. Ну они как-то знаете, как-то, рядочек один, а дальше через полкилометра — два. Может, они в три ряда ползли, что я смотрел в окно, смотрю — один, значит, свалился, йогом другой. Через некоторое время еще один свалился. Тогда я понял, что это же убивают их. И где-то значит, стреляет что-то. Ну я, значит, на улицу выходить, а мать меня гонит: «Куда, куда? Нельзя». Ну я ей, говорю, что не буду выходить, я в конюшню, гляну, как там корова. У нас так — дом, и сенцы. Через кладовку можно было в конюшню пройти, дверь там, а направо квартира. И вот, значит, я пошел, и вышел я во двор. У нас была хата соломою крытая. Ну, когда я вышел, я увидел у соседа в садку — ну как бы клуня, или сарай там. Что с причилка [крыльца] там дверь, можно на чердак лазить. И кто-то туда лез. Ну я ж не обратил внимание, я только обратил внимание, что нога в сапоге и отбросила лестницу от стенки. Ну я ж пошел, сел так под дом и смотрю. И плачу. Я ж знаю, что это свои. Они у нас жили, вот. Ну значит, сижу я, смотрю. Они сюда уже прошли. Немцы туда сюда пробегают, смотрят, стрельба кругом. И вдруг из-за угла кто-то зовет: «Коля, Коля». Я повернулся — наш, что у нас стоял. Говорит: «Где тут у вас пулемет стоит? У вас на чердаке нет?» Я говорю: «У нас на чердаке нет». А меня — ну ровно я три или пять минут сидел под стенкою — и меня соломою всего присыпало. Я так очнулся, вроде того, смотрю — ну откуда солома взялась? Ну вот отошел, глянул — а у нас снаряд попал в угол дома — и такая дыра, здоровая. Я полез на чердак посмотреть, что же там такое. Еще гам у нас ящик стоял из-под сала, и крыльчатка [стабилизатор от минометной мины] застряла тут, взорвалась, и застряла. Я знал, что там у нас нет никого. И говорю ему: «У нас нет никого. Я только был на чердаке». А потом уже он до угла доходит, я говорю: «Минуточку». — Он повернулся: «Что такое?» — Я говорю: «Вот я видел, что в сарай кто-то на чердак лез, нога в сапоге, откидывала только лестницу от стенки». Он так свистнул — раз, еще два человека прибежали. И туда, значит. Подошли, поставили ту лестницу. А там действительно пулеметчик сидел. Крыша-то соломенная, она же нетолстая. И он дырку прорыл — и вот-то косит по лугу. И они туда пошли — ну и я же туда. А там один стал возле этого. Два залезли туда на чердак — они лестницу откинули Этот, что внизу, откинул лестницу, и стоит. Винтовку поставил — тогда СВТ [самозарядная винтовка Токарева] были винтовки, пятизарядные. Откинул лестницу, и он вот так винтовку поставил, взял за ствол и смотрит вверх. Я смотрю — оттуда кто-то показывается живой. А потом смотрю — немец, и он раз так за дверки взялся руками — с одной стороны и с другой, и не хочет прыгать. Я не понял, что они хотят. А потом смотрю — его оттуда ногой выпхнули и он летит — а этот (красноармеец) вот так подставил штык винтовки, приклад поставил на землю. И этот немец вот так как летел плашмя — и насквозь, по самую руку. Мама, я как увидел — я повернулся и тикать! Таких зрелищ я еще не видел. Ну это один день — а на второй день опять же. Они, немцы, уйдут в лес, а эти, что тут посмотрели, их технику поломали — и назад на бугор уходят. Ну самый интересный случай был такой — у нас был Гриша Голомозый. И он постарше меня. [...] И я вот в первый раз, как отступали немцы — ну эти же наступают наши. А эти {немцы) по огородам — не хутором, а по огородам — и в лес тикать. Я вышел на улицу, смотрю: этот Гриша их орудие разворачивает. Ну оно небольшое, но с этим, как все положено. Поставил. А там же снаряды в ящике лежат. И он зарядил — и вслед немцам как пужанул. Но все дело в том, что он же, наверное, не знал, что его надо окапывать, чтобы оно уперлось где-то рамой. Его как откатом дало — и вот эти ноги как ударило. Он упал, и вот корчится. Я побежал: «Дядя Гриша,что такое?» — Он: «Тикать надо, Коля». — Я говорю: «Тикать так тикать». Я его за руки и поволок сюда с огорода.

Вот это был такой случай. А потом, значит, на второй или на третий день. Вот наши закопают, значит, своих солдат. Те пришли, вырыли, своих закопали. [...] В одну и ту же могилу. [...] А наших выбрасывают. Ну, потом, не знаю куда. Или наши забрали, там где похоронили? [...] Мужчины наши нашли [похороненных], ну старики. У нас был бург, чтобы там траву для силосования на площади [хранить]. Там похоронили, и потом, когда уже все это дело закончилось, ушли, они перенесли их. Уже, когда наши, Советская власть вернулась, так их похоронили. Выкопали там пять человек, я точно не помню, и возле школы похоронили. Сейчас памятник там стоит. Ну, значит, на этом война закончилась. На третий день, ну да, на третий день, слышу, кто-то стучит в окно к нам, ночью, уже темно было. И слышу, что-то бряцает. А темень, осень такая. Грязь, дожди же были. Я к самому окну притерся, посмотрел: «Мама, вот лошадь стоит под окном». — Она меня тянет и говорит: «Уйди, стоит. Тебе оно дело? Откроешь — они тебя убьют». — А я говорю: «Так наверное это же наши». И через кладовку туда вышел, в конюшню. И в конюшне дверь открыл, пригнулся так до земли. Смотрю — точно лошадь стоит. А один, значит, говорит: «Открыл?» — «Да, открыл». Заходят, три человека. Говорят: «Дайте нам переодеться. Мы сегодня уже уходим. Мы уже глубоко в тылу. Куда нам? В военном нельзя». Ну тогда мы как жили? Ну, отцовское там нашли какое-то тряпье. В то время у нас даже костюмов не было, чтобы костюм приличный одеть. Ну были там брюки, рубашки, куртка какая-то гам. Она, значит, старшего брата моего, Мити нашла какие-то [вещи]. Ну, короче говоря, мы их переодели. [...] Почти со всех собрали, переодели. Ну они, значит, уехали. А перед самым утром опять слышу, конь стучит. Вот так ногой {имитирует стук) и брязкает где-то. Мама говорит: «Не вставай, не иди». — Я говорю: «Мама, нельзя. Немцы же так не стучат. Немцы если стучат, то прикладом стучат, ногами. Ну этот же даже в окно не стучит, а вот бряцает что-то». Я вышел, а там стоит конь серый, нашего лейтенанта, седло, как положено. Я дверь открыл — он в знакомое место на полусогнутых залез этот конь, стал на свое место, где они у нас стояли. Я с него, значит, седло снимать начал, а потом глянул -а у него у левого стремени сапог торчит. Ну, наверное, убили этого лейтенанта. Возможно, он волочился, я представляю, что сапог остался в стремени. Ну, этот конь у нас жил долго. [...]

Обрезан Николай Михайлович

***

[...] Отступали наши — безвластие было. Больше недели — недели две. [...] Наш район беженцы наводнили. Стали эвакуироваться все предприятия, конторы, все. Очень страшно было. Во дворце шахтерская дивизия разместилась. Тут футбольное иоле было и парк называлось. А через парк мы жили напротив. Жены — они местные, из Макеевки. Они многие разбежались — вот я вам откровенно говорю. Жены ихние приезжали, а у нас на квартире были. Много беженцев было из западных областей и из центральных областей. Гнали скот. Скот гнали по дороге к Кирша, туда выше, на восток. Отступали части. Потом у нас на квартире стали пограничники с румынской границы. Отступали. С румынской границы. Они, наверное, неделю были. И шли наши отступать. Как они бедно одеты были. Вид несчастный… (неразборчиво). Женщины старшие стояли. Мы молчали. Возле своих дворов. А женщины старшие говорят: «На кого вы нас оставляете?» — А они говорят: «Мы еще вернемся, мы еще вернемся». [...]

Саенко-Полончук Майя Ивановна

***

[...] В 41-м году няня нас с сестрой привезла в гости на лето к бабушке, числа 10-го июня, а 22-го началась война. Отчим сразу на фронт, а мама 2 недели добиралась в Сталино. Приехала опухшая от голода. Первые бомбы упали на Пожарной в скверике, возле Первой горбольницы. Метили на ДМЗ да не попали. Погибла молодая пара, говорили. Где-то в августе приехал отчим. Не захотел жить в гостинице «Донбасс» — там был его штаб. Он жил с нами, ночевал, так как целыми днями пропадал по делам. Приезжали машины, сгружали нам во двор закрытые ящики, другие машины приезжали и увозили. То ли формировали Шахтерскую дивизию, то ли с военного завода Путиловка привозили что-то — не знаю. Шофер его по имени Чайка подарил мне граненый штык, а отчим — кинжал, который бабушка, зная немцев по 18-му году, бросила в туалет, что нас потом и спасло. Начали бомбить Сталино. Жителей заставили вырыть во дворах бомбоубежища и заклеить окна крест-накрест полосками бумаги. Ночью немецкие самолеты сбрасывали осветительные бомбы на парашютах и бомбили. Старались ДМЗ и машзавод — 15-летия ВЛКСМ. Как раз Нестеровка там находится. Сзади, если посмотреть, ДМЗ находилось, а слева 15-летия. Вот они не попадали, а все по Нестеровке лупили. Раздавались крики и стоны, когда бомба падала в чей-то двор. Прожектора освещали небо, зенитки ухали, истребители стреляли трассирующими пулями. Няня уехала. Днем часто были воздушные бои. Однажды наши сбили немецкий «мессершмидт», который упал на крышу Госбанка на Первой линии. Хвост так и торчал. [...]

Ну перед тем, как немцы вступили, дня 2 или 3 шли большие бои. То ли в районе Волновахи, то ли ближе, видны были большие сполохи, и слышался гул артиллерийской канонады. Потом дня 2 ничего не было, наши ушли, взорвали электроподстанцию, водопровод и, значит, город оказался в безвластии. Нет ни милиции, никого, ничего. И начался повальный грабеж. Значит, таскали все кто что мог. Тот на склад, например, забежал, бревно там или шпалу утащил, а если в магазин — вот тут Пассаж был на рынке на Соловках, двухэтажный пассаж, там ситец был, материал, мануфактура. Забежал там, например, один, или с другом прибежал, ухватил этот один конец, а другой ухватил другой конец — друг-другу. А дружок подходит, по башке того — ба-бах — и унесли. В общем, страшное дело, тащили с фабрик, с заводов, все что можно было- все тащили. С мельниц, с мясокомбинатов, с магазинов. Ну все, что можно. [...] Безвластие эго ужасно! [...] Что не вывезли — с мельницы зерно, которое вместо того, чтобы раздать людям, облили бензином и подожгли, с кондитерской тащили патоку, с мясокомбината, что осталось…Уголь, дрова -отовсюду все тащили. Стада коров и лошадей — видно, их гнали и бросили, они разбрелись кто куда. Вот такая была вакханалия. [...] 2 дня была анархия страшная. Безвластие. Никого ничего. Ни наших не было, ни власти не было, ни милиции не было, ни немцев не было, ничего. Была потом тишина. [...] Конечно, были убийства. Друг-друга, драка и все такое. Ну, нельзя сказать, что это было повально. Может, единичные случаи какие-то были. А потом, значит, пришли немцы. Я помню, значит, как наши начали отступать. Значит, во-первых грязные, худые, изможденные, кто с винтовкой, кто без винтовки, в обмотках, раненые — то ли перевязана рука, то ли шея, то ли грудь. Который мог идти — сам шел, кто не мог идти — его везли на телегах. Везли. Или в больницу Калинина или на Пожарной — Первая городская больница — туда везли. [...] Наши подорвали водоканал, электроподстанцию. Не было ни воды ни света — жгли каганцы, а за водой на коромыслах и в руках с ведрами ходили за 5-7 километров в сторону Кирша.

[...] Семьи командиров эвакуировал военкомат — чемодан в руки и все. Отчим сказал, чтобы не уезжали, обещал прислать машину, но видно не смог. Бабушка маму не пустила, сказала: «Куда с годовалым ребенком и восьмилетним мальчишкой с одним чемоданом поедешь». Так мы, не дождавшись машины, остались на месте. [...] Потом все затихло — наши ушли, предварительно расстреляв заключенных во дворе тюрьмы возле ДМЗ по Третьей линии [ныне - ул. Красноармейская в Донецке] и засыпав тела известкой. А заключенные были разные — кто опоздал на работу, кто ушел с работы — раньше тогда за это сажали. Были, конечно, и воры и тому подобное. [...] Значит, расстреляли наши — это точно. То, что наши тоже были звери — так это точно надо сказать. [...] Ну, немцы когда пришли, значит, они сразу же пришли в тюрьму -везде, это же административное здание. И там было 2 ямы, или одна, по-моему 2. Но это так давно было. Значит в этой яме, я знаю только одно, были трупы, и они известью все пересыпаны и водой политы -лица было трудно распознать, их разъело. Почему? Потому что их расстреляли наверное. [...] Значит, 2 дня вообще было безвластие, пока немцы вошли. Потом, расстреляли же конечно не накануне, а хотя бы за день, может за 2 — я же не знаю, когда их стреляли. Значит уже 3-4 дня. Потом, когда немцы зашли, пока они обследовали — это не раньше чем через неделю людей стали туда пускать, смотреть. Поэтому сказать точно, когда их расстреляли, как их расстреляли. Единственное, что они говорили: «Вот ваш Сталин что сделал», «Вот жидовня». [...]

Рогоз Борис Владимирович

***

[...] А когда отступали — наши отступили. Но немцев еще не было. Наши отступали как: солдат бежит, в лопухи ховается. Я же очевидец, видел. У нас же степь вот тут же была. И вот — бежит. А там же лопухи были, а за лопухами помидоры сажали, буряки, гарбузы. И раз в лопухи солдатик. У него ни карабина не было, ничего. А мы же пацанами были, нам интересно, раз, прибежали. Он говорит: «Мальчики, принесите что-нибудь. Или фуфаечку, или брючки какие-нибудь». Вот так наши отступали. Это я сам видел, это так и было. Или просидит ночью, пойдет что-нибудь выпросит. А это бросает или отдает тебе, оделся и все. [...]

Романченко Василии Игнатьевич

***

[...] Если касается его лично (отца), то он был мастером, и хорошим мастером. Принимал участие в эвакуации на Урал — все, все

- и разборка, и туда отправка. Ему предложили ехать туда. Значит, он бы поехал — бросил нас. [...] Только самому [эвакуироваться]. Без прицепа. А нас трое и больная мать. [...] Значит они сказали так вот таким людям. Он же уже на пенсии был и не работал. Это ж сколько ему лет было в 41-м году? Горячий стаж был. В литейном цехе работал. Так это ему вот говорили. Ну вот «Большая жизнь» кино показывают: «Кузя, вы тут подрывайте, ломайте, партизаньте, короче говоря». Bor такое указание было. Вредить — кадровым работникам. Все, кто остается — должны заниматься этой подрывной деятельностью. Все, где только можно подкрутить, сорвать…

[...] Оставили людей без хлеба, без ничего, посжигали. Давали хлеба — сколько его, 270 грамм, что-ли. [...] Горелого хлеба. Вот кусочек хлеба, вот я сейчас представляю, я его положил, сижу над печкой, духовкой. Духовка, печка, представляешь? Положу его туда -он мокрый-мокрый. Такой, ну как смола. Видел смолу? И черный-черный, аж блестит, как смола. Все это. Кусочек хлеба. Понюхаешь, переворачиваешь — гарь. Ну, пшеницу сожгли. Всю. Они думали, что немцы привезут. Ну кто мог думать? И кто будет привозить? Это специально, они знали, что делают: уничтожить хлеб, все повзрывагь и людей бросить. Не знаю, насколько правда статистика. Объявление было: «Город, — немцы пишут, — 365 тысяч было. Осталось в городе 300 тысяч. 65 тысяч выехало». Выехали, мол, коммунисты, юды, у кого деньги были. Чтобы ехать, тоже нужно было иметь. [...] Ну вот у нас сосед, во дворе жил. Наша там сестра [дом] ему продала, пополам разделили. [...] И там, значит, заведующий магазином — торгует, все уже уехали, а он торговал, торговал. Люди деньги же получили русские наши, советские. Ну и немцы пришли — кому эти деньги нужны? Покупали тут. Все магазины поразграбили, горят все кругом. Нема власти. Там я не помню — 2 недели или сколько нема власти. Убей — некому жаловаться. Ни наших нет, ни немцев нема. Какой-то такой период был. Ну я пацан, не помню точно — вот такой вот. Что хочешь, то и делай. [...] Грабежи [были]. Я вот сам заходил. В универмаг. [...] Зашел, посмотрел — в Центральный универмаг. [...] Смотрю, залезли в подвал люди все. Ну, мы ж знали кто кого, кто живет. Пошел — а тот спички запаливает, темно, не видно. Полки такие — а на полках там были, в опилках, ну стружка такая, аппараты ищут, аппараты. Что фотографировать. А они же дорогие были до войны -аппарат иметь. Раз, раз, раз — ага, а кто-то там запаливает, чтобы видно было. А эта стружка как загорелась. Светло стало. Так вместо того, чтобы тушить, они тянуть. А может специально запалили, чтобы видно было. Светло, хорошо. (Смеется). Понаходил кто-что и тикать. А универмаг уже горит. Вот такое было.

[...] Люди деньги получили, а он, еврей, поставил стражника одного, Белопольский фамилия его, чтобы вы знали его, завмаг был, с которым мы [общались]. Поставил человека с винтовкой, платил ему гроши, чтобы он охранял этот магазин. А все кругом, подвалы там, где что горит, все берут, все грабят. Кто овощи там, кто бочки, кто что. Ну, все. Нема никого. Он охранял. Деньги собирал — люди же деньги носят. Чтобы деньги куда-то было сдать народу. Куда им? Вот если у нас сейчас деньги остаются — они же негодные, немцы приходят. Колосники, краска там — лишь бы сдать деньги. А он эти деньги в мешки — и отправлял. И отправлял — а тут хоп, немцы пришли. Уже не до отправлять. Он тогда что? К немцам: «Я все сохранил, вот стражник у меня был. Все целое вот». — «Молодец, гут, гут», — немцы. -А он: «Я теперь хочу быть заведующим магазином. Я тут был». — «Нет, — они говорят, — заведующим магазином ты не будешь, а ты будешь еврейский староста. (Смеется). Каждый день будешь приходить и говорить, чтобы евреи там [...], чтобы никуда они [не делись]. [...] Не разбежались». Ну в курсе ж дела? Еврейский староста. Приходит — в повязках все, звезды здесь. Белая повязка, черная такая звездочка.

[...] Нет ни немцев, нет ни наших — есть грабеж. Около тюрьмы там был базар — он и после войны был. Там были подвалы такие. А в подвалах там были склады — ну овощи в бочках. Вытащат: «А что тут?» — «Помидоры». — «Нет, мне надо огурцы». Опять лезут. Тут палки падают, хватают, другой [бочонок].- «Не то?» — «Опять». (Смеется). Уже разграбили — а оно ж светло, видно стоят. Бери любые. Темно, все горит. Слышим — ты со мной был или нет? (обращаясь к присутствующему брату). Я лично слышу — стрельба, очереди из пулемета или из автомата. Та-та-та-та-та. Длинные очереди. Это вечером было, горело все. Люди все — немцев же нет. Знали же, что война идет, немцы вот-вот должны прийти. Очередь прострочила все остановились, насторожились. Тихо, больше никто не стреляет. Опять все своим делом занимаются. Я так прошел, глянул — тюрьма горит. Возвращаюсь назад, в проспект. Я еще там на велосипеде катался, если память мне не изменяет. Я говорю: «Тюрьма горит». Огонек горит на тюрьме. Ну а потом слух прошел — ночью, перед тем как тюрьма эта горела, людей там выпускали по одному: «Иди». Смотрели там, кого выпускать надо: «Иди, иди, иди». А остальных — расстреляли. Вот то очередь простреляла, прострочила — одна очередь прострочила, потом тишина была. Это одну партию они угрохали. Потом, значит, прошло время — что они там делали, мы не знаем. Второй раз очередь — опять стреляет. Опять насторожились все, что немцы идут. Прострочили они — людей строчили, коммуняки, энкаведисты, их так и называют -«враги народа». Они называли нас, но они сами такие… Вот я вам скажу, что я слышал, и он (брат) подтверждает. Если что неправильно, будет дополнять или скажет, что я неправильно сказал. Может, что-то добавит — в 12 лет тоже что-то там соображал. Ну и вот на следующий день я до тюрьмы — открытая тюрьма, ворота открытые. А мы ж еще пацаны бегали до тюрьмы раньше, как там люди там кричат. Кому-то записки кидают — ну, пацаны к тюрьме относились, в курсе дела? К заключенным. (Смеется). И вдруг ворота открыты. Кто-то там думает зайти нельзя — и тут мы заходим. Мы заходим, походил я посмотрел — окна открытые. Домик стоит сразу — на втором этаже как контора, канцелярия. Окна открыты и по всему двору валяются бумажки. Все по полу, весь двор. Фотографии там заключенных разбросаны. На левую сторону зашел — гараж. В гараж зашел там, посмотрел — пустой гараж, ничего там нет, ворота открыты. Я там походил, масло там, где машины стояли. Там видно 2 таких — заходил там и там гараж. Ну подошел дальше до тюрьмы, открытые двери, я зашел, глянул — небольшая камерка. Ни окон, ни дверей. Дверь есть, но как говорят, ни окон, ни дверей. На полу вот такой небольшой кусочек… Квадратик… Да, погонный метр, и на нем солома насыпана. И эта дверь и все. Там на этой соломе человек находился. Комната смертников — вот такая петрушка. Камеры такие. Все. Потом говорят, какая-то бабушка якобы там, зашла в тюрьму тоже, как мы, и увидела там известку гашеную… Вот этой гашеной известью они людей это самое. Опыт имели. Как вот то царскую семью кислотой, чтобы не было там, известью. Цап-цап — набрала, понесла [известь]. Еще пошла набирать это, и дошла до человека. Цапнула — а там чи волосы, чи еще что. Ну тут пошла, людям сказала. Немцы пришли, посмотрели эту музыку, «юда». Так это ж немцы пришли, а наши ушли. Значит это раньше ушли. А немцы еще пришли — время ж прошло. Они думали за это время все там растворится. Ну мы ж знаем, немцы пришли -откуда это, понял, да? (Смеется). Тюрьма же то горела. Ну и, короче говоря, евреев присылают немцы, раскапывают эти ямы, ложат там людей, но я еще людей не видел, как ложили. Это, говорят, уже потом было. Ну и когда уже пришли, 2 или 3 ямы, не помню уже. [...] Даже я как сейчас помню — один в военном, без погон — ну тогда погон еще не было, петлицы. Военная форма и перевязана была голова — так мне это запомнилось. А так все лежали, лежали лежали, побитые. Видать они этих постреляли, а потом других вывезли: «Сгребайте!», — а потом и этих побили и тоже гуда. Так оно видно конвейером. А потом засыпали этой известью. Пришли немцы — всех заставили положить, я не видел, как ложили, я только знаю, что побежал домой, взял противогаз — тоже ж где-то уворовал этот противогаз, как все грабили. Я противогаз да телефон. Ну эго ж пацаны. (Смеется). Звонит по телефону — люди там знали. Балалайку там, кисточку там рисовать, краски — ну вот эго вот [утащил]. Ну мне тоже один раз повезло. Попал я — вот такая дорожка ковровая. В те времена дорожка ковровая накрученная. Я ее по ступенькам тянул-тянул-тянул. Вытащил — ну, думаю, покачу. Ну а тогда ж менять эти вещи на хлеб там, чтобы голодовка не была. В деревнях — все у них там было, они понаховали, понаграбили, а нам в городе нема ничего [есть]. Горелый хлеб. Еще немцы хлеб будут из Германии привозить? Да ты что? Он же расстреляет тебя. Ну и вот подходят ко мне ребята — раз мне иод задницу, забрали и покатили [дорожку ковровую]. Все, иди. Ну тогда убьют человека — некому говорить. Не было власти. Кто сильный, тот и… Закон джунглей, все… Ну да я пришел, противогаз взял. Дышать там нельзя — воздух. Вот у этой открытой ямы я задыхался. Хотел смотреть, ну нельзя было. Побежал за противогазом. Думаю, дышать. А знаешь, пацану как. Тошно все, тоже плохо все эго. Потом — дальше то я не видел, как их там положили, узнавали. И одна женщина с балаганов, мать, узнала свою дочку. Дочку, Ну я не знаю там дочка была или с девочкой, я не знаю. Факт есть факт — ее похоронили. Я не видел, как хоронили, но могила ее была — как заходите вот в тот сквер Павших Коммунаров, да, не с самого начала, а посередине, посередине есть такая дорожка. И тут сразу же. Там были коммуняки — одна длинная дорожка, на эту сторону другая длинная, а тут был такой квадратик, маленькая, небольшая такая могила. И тут была она похоронена. Тут немец был похоронен дальше, немецкая каска, все там. А тут она была похоронена — эта женщина, мать, узнала и похоронила. Я не видел, как она хоронила, только видел, как фотография была. Мать, дочка — девочка похоронена в этой могиле была. Я так иду и все смотрю на эту [могилу]. Ну там памятничек вот такой [установила], примитивное что-то было, и фотография там. Может памятничек там что-то такое. Прямо в центре вот тут она похоронена. То есть, а была в этой яме. А за что она там была? В магазине — у нас там был магазин — люди стоят ночью что-то купить, очередь занимали. Как всегда дефицит, кому-то достанется, кому-то нет. А через черный ход уже ж днем, когда магазин откроется, заходят и берут, и берут. Та женщина вроде бы сказала: «Что вы тут торгуете через черный ход. Мы тут стоим». Ну возмутилась. А директор был, значит, еврей, и пришла еврейка, и он ей через черный ход — ну может родственница, может знакомая, мы не знаем. Там что-то пошел скандал, эта начала ей говорить: «Да ты хамка», — понял, да? А та -«Ты», — на три слова, еще что-то добавила. И политическое дело. И милиционер — «трррр» (имитирует звук милицейского свистка). А милиционеры тоже в одной шайке с ними. Есть статья такая-то — будь здоров. Милиционер — «т-р-р-р-р». «Вот, гражданка меня оскорбила, слышали свидетели, завмаг». Что скажет завмаг, то и будет. Всегда. Я вот работал механиком в ОРСе [отдел рабочего снабжения], я подошел, возмутился, на завбазы сказал. А гут стоит милиционер, которого он кормит, кормит. Я же работал холодильщиком на базе. И он говорит, завбазы, вечно пьяный, говорит милиционеру: «Забери его, он пьяный», — на меня, хотя я трезвый. И тот меня тянет. (Смеется). Скажет завбазы посадить -посадит, дело пришьет. И никто тебе не поможет. Это было — так есть. И вот она сказала — туда. А потом когда выпускали: «А эта политическая». Видно был приказ — не видно, а так оно и есть — всех политических не выпускать, расстреливать. И эти расстрелы были не только по нашей тюрьме. Это по всей территории шло. Приказ был -по всей территории. [...] А вот тут, вот где-то КПЗ было. [...] Возле рынка, где рынок был. Вот-вот. Тоже была тюрьма политическая. Там, говорят, живьем позамуровали людей в стену и вешали наши. [...] Да. А потом пришли немцы. Так кто вам враг — я или те? Те замуровали мы размуровали, и спасли? Кому ты будешь служить? [...] Так теперь логика: «Кто тебя спас? Тебя замуровали, а мы тебя спасли, в больницу». Поэтому и шли [служить немцам]. Теперь кому ты будешь служить? Кто у тебя или у меня будет спрашивать, если бы такое сделали? Ну тут оно понятно, кому будешь служить. Не тем, кто замуровал. Безусловно. Ямы ж людей понабили. И такой приказ везде. Это ж наших людей [убивали]. [...]

С. Иван Андреевич

Сталино, 1941 год

***

[...] Три. Ямы. Я могу сказать точно. Большие ямы, как вот то наша хата, глубокие такие, ну там, наверное, пополам в глубине, все это люди лежали. [...] И не только политических, а тех, кто опоздал или не вышел, прогулы — по работе, колосок взял, воровство, драка. Мелкие, не политические, тоже были расстреляны. Это люди своих узнавали, потому что большинство из Донецка. Это была не тюрьма, а была как КПЗ. Предварительное, предварительное3. [...]

С. Михаил Андреевич

***

[...] В тюрьме было много пострелянных. А кто их пострелял -кто их знает? Немцы заскочили, там ямы. Ну мы с братом ходили, там были они пострелянные. И известью засыпанные. Это я видела. Даже женщина одна умерла, недавно только. Мы с ней заговорили, тут вот недавно живете. Стояли мы в сберкассе и так разговорились, что это она: «Ой». — Я говорю: «Как это был случай во время войны». — Она говорит: «Так я ж ходила». И она была свидетельницей. Дочка то ее есть, жива. Ой, страшно было. Открытая тюрьма была и живых никого не было. Все были в ямах. Засыпаны известью. Это страшно было. [...] Как мы пошли с братом — это чудом. Это ж в городе. Мы тогда ходили и пленным, кусок хлеба бросали. А это ж в самом городе, в центре, тюрьма эта была. Но я как сейчас помню, как в ворота зашли, а эти стоят яма и сверху известь водой залита. [...] Но я помню, что прямо так они рядом понакопаны. [...] Но видели мы эти ямы — страшно. [...] Даже ничего не знаю об этом [кто был расстрелян]. [...] Но я ж говорю, перед самой войной как раз за 5 минут судили. Опоздал на 5 минут — проходная закрывалась, шахта, все, суд. Или там еще что-то. У нас рядом была женщина, она поехала, какие-то вещи купила. И ее посадили [...] за спекуляцию. Было очень строго, очень под самой войной. Перед приходом [немцев]. [...]

Смолякова Ирина Герасимовна

***

[...] Спокойно эвакуировалось. И багато. Вагоны -четырехосные пульманки эти на 2 семьи. [...] И это как раз поезд сформированный был. 10 вагонов. Четырехосных. Там в одном вагоне у них кладовая — зерно, мука, крупа разная и так дальше. И теплушка для машинистов. Загрузились они, попробовали тормоза — и до свидания, поехали. Начальники. А нам что? Дали эвакуационные листы. Эвакуируйтесь. Цепляйся на любой тормоз и едь — мол, тебя никто не прогонит. Так, а с чем? Что я тут должен кушать? [...]

Самисько Григории Наумович

***

[...] Вообще, начальство все уехало. Эвакуировалось — все уезжали. Вот тут был поселок — «Технический» он назывался. Дома специальные для технического состава. Они в войну все почти уехали. А мы с семьей переходили в «Технический». Кухню маленькую мы заняли, потому что там склад [горел]. Возле склада мы жили угольного, а его зажигали, поджигали, когда наши уходили, уголь. Чтобы немцам не досталось. [...] Ну зажигали, горел — но все одно -тушили. И пшеницу зажигали, когда уходили у нас, поджигали. Хлеб горел, все поджигали. [...] Мы тащили по складам, везли. Каждый запасы делал. С Мушкетово — там же были склады, базы. Со складов волокли все — и хлеб, и пшеницу и все. [...] До прихода [немцев], конечно. [...] Потом немцы уже тоже не разрешали.

[...] Почти всех шахтеров забрали в армию. Шахтерские дивизии тогда были, я знаю, многие разбежались. В Макеевке собирали, формирование шло. [...] То есть на «6-Красная». Ну, тогда она «12-18» называлась. Вот на шахте «12-18» там формирование было всех этих шахтерских дивизий. И потом некоторые назад вернулись, а некоторые в армию [ушли]. В общем, было такое. А колхозы все скот гнали. И вот было ведут скот, гонят — выходишь, разрешали брать, резать. И свиней резали. Ну, кушать надо было-то. Вот сегодня пошел в магазин, взял. И так тогда же было. В магазин пошел, а никаких запасов. Война…

[...] Наше ФЗО [школа ФЗО - школа фабрично-заводского обучения] хотели отправить, эвакуировать. Собрали. А потом довезли до Макеевки и нас бросили, не знали куда [везти], и мы разбежались. В общем, нас бросили в Макеевке. Нас хотели увезти. Молодые же все… А потом нам сказали: «Уходите, бо вас постреляют». Понимаете? Хотели уничтожить. Вообще кто-то из взрослых нам посоветовал разбежаться. [...] Вот такое нам сказали. Ну я же говорю, мы пацанами были. И вот мы вернулись и меня послали в шахту. Куда нам деваться? [...]

Т. Николай Константинович

***

[...] Начало войны, оно известно. Уже к сентябрю было понятно, что остановить не могут. Потому что отступали, отступали. Вот это шоссе — мы жили где-то метрах в 150 — и днем и ночыо все время отступали войска. Уже было понятно, что ничего не будет. Накануне — мы в числе первых в этом районе стали жертвами войны, прочувствовали это на себе. До этого зенитки обсэреливали самолеты, летящие в сторону фронта — наши стреляли, стреляли наши зенитки. Осколков этих валялось на улице — знаете, как пацаны там осколок [брали] — какой, определить снаряд. Уже было понятно, что не остановят. И вот начался учебный год. Все в недоумении — немцы же стучатся уже. Ведь в сентябре заняли Макеевку [респондент оговорился - Макеевка была оккупирована в октябре 1941 года]. Ну, пошли в школу. Значит, ситуация была такая: начался вроде учебный год. Но война шла уже полным ходом, частично эвакуировались. Это эвакуировались дети, семьи партийных работников уже, знаете, отъезжали, отвозили в тыл. И вот было принято решение накануне оккупации Макеевки — где-то на каких-то верхах, наверное, о вывозе детей. Была такая попытка, значит: прямо со школы чтобы родители принесли вещички какие-то и эшелонами — объяснялось — из зоны военных действий. Ну, знаете, в таких случаях: родители за детей, дети там, по трубам этим водосточным спускались, убегали — ну, короче говоря, это распалось — мы вернулись домой. [...] Не хотели этой эвакуации, потому что она ничего не сулила. Так и получилось. Кто уехал — попал под бомбежку под Ростовом — страшную. Эшелон разбомбили немцы — поприезжали оттуда люди раненые, контуженные. Вот этот мой друг — он контуженный, дергался, пока не прошло. Как я на себе испытал. Ведь сразу что война — это война. Это не интересно, это не кино про Щорса и про Чапаева, а это страшная вещь. Значит, до вот этого безвластия, где-то дня за 2 немцы убеждали, утверждали, что это русские бомбардировали. Но это-таки бомбардировали немцы по отступающим. Они как раз в этом клину пробомбили и одна из бомб упала у нас во дворе, на стыке двора. Вот представьте, значит: я спал, проснулся от того и не могу понять — меня ведут куда-то, водят. Я ничего не слышу — «ш-ш-ш-ш-ш-ш», кровь течет (показывает шрам). И вы знаете, такое состояние — не могу понять, в чем дело. Вот так вот кровать стояла от окон — окна вышибло, меня с кровати с одеялом как закрутило и затолкнуло под вторую кровать. Меня оттуда извлекли. На наше счастье почему-то эта бомба не сработала. Ниже упала на 7-й линии бомба, на 6-й убила девочку с ребенком, дальше убило, а наш дом миновала. Почему? Вот это, где бомба упала, это была старая яма от погреба. Погреб перенесли в новое место, а эту яму использовали для чего? Туда сбрасывали мусор — листья, мусорная яма. Огородили ее. И бомба попала туда. Бомба фугасная, земля мягкая, она ушла глубоко, она рванула, но не дала эффекта лучевого. Если бы нет — она бы снесла дом. А так что получилось — крышу и фронтон сдвинуло метра на полтора. Вот так, просто сдвинуло. Веранды нет — в общем, ни одного окна не было в доме. Веранду разнесло вдребезги. И что меня первое поразило — как война имеет в себе стороны и ужаса, и в то же время любопытства, и безразличия. К нам шли целый день — вы не поверите — как на экскурсию. Посмотреть, как же взорвалась бомба, Нас знали в этом районе, бабушку мою знали, деда, Оми авторитетные были. Говорили: «Евстафьевых разбомбили там». — «Ну что там, кто погиб?» — «Да нет, никто». Шли, как очередь. Идут, заходят, смотрят -все в доме переворочено, ужас один. [...] Им любопытно. Это — я считаю — первый раз мне повезло и я остался жить. Я считаю, что это первый такой эпизод. Потом 2 еще было, значит, таких эпизода. Я считаю тогда сама судьба спасла.

[...] Вот это когда проходило безвластие — представить можно, какая была публика. Женщины, интеллигенция, мужики, которые не ушли на фронт, не призвались, которые был освобождены — их мало осталось. Но в основном вот эти вот категории — и пожилые, будем говорить, люмпенского направления — и вот эти освобожденные. Центральная улица — проспект Ленина. От края до края подряд все магазины. Ну мы, пацаны, идем, смотрим — спорттовары разгромили. Я еще взял шпагу — валялась там. Дед говорит: «И зачем это принес? Немцы займут город, будут обыска делать, кто грабил». Они предупреждали в листовках: «Мародеры будут расстреляны на месте». [...] Но дело в чем — я вам скажу. Это пацаны брали. А остальное это все — канцтовары был разграблен — резинки там, перья. Мужики что ломали? Винные магазины, магазин, а под ним подвал. Вино понапивалися пьяные: «А-а-а-а», — по центральной улице. И что добывали люди — был подожжен элеватор вокруг Макеевки. Пшеница горелая, пропахшая бензином — бензином поливали и поджигали. Но вот это все, продовольствие. Маслобойные заводы, макуху перли -потому что уже есть нечего было. Хлеб возили по улицам — будочка такая. Очередь занимали круглосуточно фактически. Вот мы стоим семья, допустим, 3 человека стоит в очереди. Если что бежим, вызываем [взрослых]. Привезут — становятся. Мы уходим на смену -те приходят. Держу все время — придут вот такие пьяницы, здоровые: «А ну давай, живая очередь». А что такая живая очередь? Кто захватил, опять стали — мелом [обозначили] — 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоишь, стоишь, к утру вот-вот должны подвезти. Опять приходит: «Живая очередь». Опять приходят твои родители. Ну что — в хвосте стоишь. Правда, брат у нас был еще двоюродный, мы так нормально в этом районе котировались. Мы могли отстоять, несмотря на то, что мне было 11 лет, был определенный вес. Соседи там были такие. Вот так вот началась оккупация. [...]

Ф. Евгений Михайлович

***

[...] Можно было эвакуироваться. Но мы не захотели. Здесь, когда были красноармейцы, отец спрашивал: «Как же нам, немцы нас не поубивают, не лучше нам эвакуироваться?» — А он и говорит: «Знаешь что, батя, сиди на месте, то вы хоть кусок хлеба будете есть, а эвакуируетесь — вы погибнете с голода. Не надо. Немцы вас убивать не будут. А нас, — говорит, — они могут поубивать, потому что мы солдаты. Друг перед другом воюем, мы вынуждены. Не убью я его, так он меня убьет. Сидите», — говорит. [...]

X. Мария Семеновна

***

[...] И вот где-то в первых числах июля уже здесь был беженцы, с западных областей. А у нас были очень хорошие приятели. Когда они здесь жили, она заведовала детскими яслями, А он был секретарь Авдеевского райкома партии. И когда наши присоединили в 39-м году Западную Украину, он был секретарем горкома партии где-то под Львовом. И в первых числах июля месяца семья его приехала к нам -жена, 2 детей и с ними была домработница, но такая, которая всю жизнь с ними жила, она уже как член семьи. Вот они вчетвером приехали — голые, босые. Вот на ребенке один носок есть, второго носка нет, рубашка есть, трусов нет. Они бежали, говорят, по улицам, в нас уже немцы стреляли. И когда началась такая вот кутерьма, они ему говорят, что так и так, что: «Ты ж нас вывези». — А он говорит: «Не делайте панику». Но тоже ж люди не ожидали, что это все так будет. Понимате? «Не делайте панику». И когда уже немцы входили в город , так они их вывозили вот так. Без ничего, голых и босых. И вот они к нам приехали, они даже жили все время у нас, а он где-то, наверное, в сентябре месяце, в какой-то день утром стук в дверь. Открываю дверь — стоит Семен Николаевич. В коверкотовом сером костюме, как я сейчас помню — такой грязный, что неизвестно какого цвета. Но с портфелем с документами. [...] Выходили лесами. Вот они оттуда выходили лесами, когда уже немцы заняли, он уже с той территории сюда попал с этими документами. И вот он пошел — я не знаю куда — в обком, в горком — я не знаю куда с этими документами. И вернулся он уже в военной форме, чистый, он уже офицер, майор. Замполит какого-то… И вот он тут какое-то время побыл, а потом эвакуироваться. Ну семью ж свою начали забирать. «Катерина Семеновна, давайте и вы». Предложил, да. А мама говорит: «А куда я поеду. Без копейки денег, с 2 детьми. Кто меня где ждет? Куда я могу поехать. Пусть будет уже. Пусть будет как будет. Я, — говорит, — не могу никуда ехать. Я не могу ехать». У нас здесь — у нас ничего не было, мы жили очень скромно. Ну одна мама работала, какие могут [быть доходы]. Отца — я росла без отца. Так что жили очень скромно, очень скромно. И никуда она, конечно, ехагь не могла. Она говорит: «Как будет». И вот он забрал семью и они где-то — до прихода немцев, до октября, наверное в сентябре — уехали. А у нас каждый день во дворе какие-то родственники, кто-то откуда-то приезжал. Беженцы, беженцы. Страшное время было — дети, голодные, грязные — ужас, ужас, ужас. Это вообще передать невозможно. [...] Мы их очень хорошо принимали. А отсюда кто как мог, тот так и уезжал. Понимаете? И вот я вам говорю — вот эта семья, что над нами поселилась. Они приехали к нам во двор на 2 лошадях и на тачке, обитой металлом. Ну, наверное, на такой, что мясо возят, знаете вот на такой подводе. Вот на такой подводе они из Днепродзержинска эвакуировались в Донецк. И в Донецке они остались. Я не могу вам сейчас сказать — то ли они были знакомы с этой семьей. Это было еще до отступления наших — ну не до отступления, но далеко до входа немцев, месяц наверное. И та семья эвакуировалась, а эти остались. Я вам скажу, что люди были совершенно другие. Люди были совершенно другие. Люди делились последним — люди в дом пускали к себе. Вот я вам говорю — приехала семья 4 человека. Они у нас жили как свои, мы жили одной семьей, мы с одной кастрюли ели, все, что у нас было из тряпья, мы с ними поделились. И все. И с нами точно так люди, и к нам точно так люди. Люди были значительно добрее, чем сейчас. Нищее, беднее, но морально совершенно другие люди, совершенно другие.

[...] А то ж у нас вообще ну ничего — вы понимаете, ничего. Совершенно. У нас же в доме, когда вошли немцы, у нас же было ведро варенья из крыжовника. Это моя бывшая нянька вдруг уже во время войны. Уже война началась. Она где-то в районе жила, и привезла нам ведро крыжовника, и его сварили. И вот было ведро этого крыжовникового варенья в доме, и я летом ходила на базар и я уговорила купить поросенка. И купили маленького поросенка. И этого поросенка, когда немцы вошли, было 6 месяцев. И его зарезали. [...] Мы зарезали. Даже немцы не вошли, и мы перед их приходом зарезали этого поросенка. И вот это все, что у нас было. Вот это — ну сколько там килограмм там того мяса, вот такой толщины сало (показывает), ну что-то какое-то мясо, и вот это ведро варенья. Больше у нас в доме ничего не было. И ни пойти, ни купить — не за что же было покупать. Ничего. [...] Нам мама не разрешала листик с книжки принести в дом чужой. И вообще мы за ворога своего двора никогда никуда не выходили. Мы никогда не выходили. А люди тянули. [...] Массовое. Массовое явление было. Я вспоминаю, вот когда наши отступали. А у нас родственница дальняя, которая с нами жила, она работала медсестрой в детской консультации. Детская консультация — это Вторая линия [ныне - улица Кобозева], 52, это сейчас Дом санпросвета на базаре. Там магазин мясной — напротив скверика пионерского, ну где базар. Вот здесь прямо между Банковским и Садовым проспектом. Там есть 2 двухэтажных дома. Так вот это была детская консультация. Она работала старшей сестрой медицинской. И она говорит: «Зоя, идем со мной. Я повыливаю — там у нас сулема». Ну для дезинфекции в консультации в бутылях стояла, йод и спирт. Идем. Взяли мы 2 бутылки с ней и пошли. А от нас когда идти надо было — мы по 2-й линии, там мимо бани — знаете? Мимо военкомата. А там на Третьей линии, по проспекту Первого гастронома, ну немножко туда дальше -там была кондитерская фабрика. И вот мы шли, а люди растаскивали кондитерскую фабрику. И у меня это так — у меня до сих пор это осталось. [...] Какая-то женщина катит бочку. С чем — мы ж не знаем. А оказалось с патокой. И 2 мужика у нее забирают эту бочку. И они ее головой в эту патоку. Вот вы знаете у меня (смеется) детские воспоминания, это ужасно было. Видеть это ужасно было, ужасно. Потому что — ну что они гам, сахар, я знаю, что они оттуда тянули? Я не знаю, что они оттуда тянули. Потому что мы ничего не тянули, у нас некому было тянуть, во-первых. А во-вторых, у нас мама была настолько выдержанный интеллигентный человек. Она б в жизни не позволила. Если б оно даже вот тут лежало ничье, она бы не взяла, если это не ее. Понимаете? И мы тогда пошли в эту консультацию, вылили эту сулему, вылили этот йод, налили себе бутылку — я как сейчас помню — бутылку йода и бутылку спирта. Себе мы взяли, домой. А все остальное мы вылили. Она говорит: «А то придут и нас этой сулемой отравят». [...] Ждали ж всего. [...]

Чепик-Митрофанова Зоя Аркадьевна

***

[...] Люди отреагировали с боязнью [на начало войны]. Потому что еще до войны ходили слухи и народ чувствовал, и народ чувствовал как бы своим ощущением приближение войны. Я помню, еще мальчишкой слышал, магь сидит, с соседками разговаривает: «Вот, скоро война будет, немцы придут. Вот война будет, война будет». [...] Да, уже ходили слухи. [...] Помню, притчу такую придумали, будто ехал шофер и перед мостом машина заглохла. Значит, он выходит из машины, смотрит, а слышит сзади голос: «Не смотри, машина исправна». Он оборачивается, смотрит: две руки висят. В одной руке сноп пшеницы, в другой — кровь. Говорит: «Разожми руки». — Он разжал. Отсюда брызнула кровь, отсюда посыпалась пшеница. Причем, это же повторялось не один раз. И каждый говорит: «Вот, только что рассказывал шофер тот, [который] ехал». (Смеется). Сейчас ясно, что это притча, а тогда вот так люди верили этому. Ну, и все говорят: «Это признак войны, это же признак войны, все». Так что люди были как бы морально подготовлены к этому делу. Ну, встретили как? Сразу магазин закрыли, растянули там это все. Ну, это уже когда ушли, власть ушла, все эвакуировались. [...] Перед самым приходом немцев [наши ушли]. Взорвали шахту и ушли.

Ну а мы оставались. [...] По правилам военного времени нужно было тоже эвакуироваться… Не было возможности. [...] Машин не дали, ничего не дали. [...] Далеко не уйдешь. Так что все остались. Не все остались, но большинство осталось. [...] Начальство все эвакуировалось.

[...] Шахтеров не брали [в армию]. Пока не брали. Потом, когда начали вот эту 383-ю дивизию формировать, тогда уже начали брать. Отца забрали, еще некоторых забрали. [...] А остальных которые остались, они работали до [оккупации]. [...] Ну, многих забрали. И оставалось очень мало, шахта снизила добычу. [...] Оставалось немного, да. Но потом, когда пришли немцы, часть шахтеров вернулась. Как там они, или в плен попали, или, может, пленных отпустили. Но факт тот, что они пришли домой и вот это ж они и работали на шахте. И мы пацаны вместе с ними. [...] Свои взрывники, они и взрывали [шахту]. Им показали, — тот объект взорвать, тот объект взорвать, тот взорвать. Они взрывчатку притянули. [...] Протестовать не протестовали, потому что понимали: фронт идет, немцы идут, нужно взрывать. Это же каждый понимал. А с другой стороны, армия уйдет — немцу достанется шахта. Был такой у нас призыв: «Ни грамма врагу»: ни хлеба, ни угля, ничего. Каждый с понятием подходил. Хотя понимали, что тяжелое положение, гробовая тишина на поселке. Даже собаки не выли. Обстановка тяжелая вообще. [...]

Шепелев Александр Терентьевич

Следующая похожая новость...

Ссылки по теме:

В Каменске-Уральском назначили нового руководителя пожарно-спасательного гарнизона

В Челябинской области задержали замгубернатора Андрея Фалейчика

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Датских проведет прием граждан в феврале

Паслер назначил нового замминистра ЖКХ Свердловской области

Губернаторов могут начать оценивать по количеству офисов

Читайте также:

Донецк: Пассажирское сообщение (часть 2, 1919-1943 годы) - «Военное обозрение»

Советские солдаты пережили фашистский концлагерь. Почему в СССР они стали чужими - «Новости дня»

«Ни разу не слышал, чтобы кто-то из командиров поминал на передовой имя „великого вождя“ - «Здоровье»

Как сбили Фрэнсиса Пауэрса - «Политика»